Rabu, 22 Oktober 2008

Kembali ke Pedesaan dan Pertanian, Sebuah renungan dari pidato seorang Guru Besar

Hadirin yang saya muliakan,

Nyaris tidak lagi terdengar ungkapan Gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem

kerta raharja. Kiasan sang Pujangga (Anonim, 1941), yang dulu acap terdengar dalam

antawacana ringgit purwa di Balai Desa, telah mempengaruhi pikiran seorang anak

desa yang hidup dari langgar ke langgar, jauh dari hingar bingar kota. Pengaruh tersebut

diperkuat sumpah serapah kaum ibu ketika jengkel terhadap putri nakalnya sembari

sepata: ”tak dongakke mbesuk gedhe entuk bojo pegawai kowe ndhuuk..”.

Tersirat hebatnya potensi pedesaan dan pertanian tempo doeloe, ketika Nusantara

masih meyakini diri sebagai Negara Agraris. Keyakinan itulah landasan prioritasi yang

tersurat dalam langkah keagrariaan sejak proklamasi 1945, dan ditopang berbagai

lembaga teknis pembangunan pedesaan dan pertanian yang dipandang sebagai soal

hidup atau mati (Soekarno, 1952). Semangat prioritasi ini secara substantif-revolusioner

mulai dirancang melalui dibentuknya Panitia Agraria Jogjakarta, 1948.

Semangat agraris tersebut tak pernah luntur. Misi Panitia Jogja berurutan

dilanjutkan Panitia Agraria Djakarta, 1951, dan Panitia Soewahjo, 1955, disusul

lahirnya Rancangan Soenarjo, 1958, Rancangan Soedjarwo, 1960, dan disahkannya

Undang-Undang Pokok Agraria (UU-5/1960) yang diundangkan dalam Lembaran

Negara no. 104, 24 September 1960 (Harsono, 1968). Kedaulatan ekonomi jutaan

investor gurem adalah esensi utama UUPA, yang ditegaskan dalam konsideran Keppres

RI No. 169/1963 tentang Penetapan 24 September sebagai Hari Tani:

Bahwa tanggal 24 September, hari lahirnja Undang-Undang Pokok Agraria merupakan hari

kemenangan bagi Rakjat Tani Indonesia, dengan diletakkannja dasar-dasar bagi penyelenggaraan land reform untuk mengkikis habis sisa-sisa imperialisme dalam lapangan pertanahan, agar rakyat tani dapat membebaskan diri dari segala matjam bentuk penghisapan manusia atas manusia dengan beralat tanah, sehingga melempangkan jalan menuju ke arah masyarakat adil dan makmur.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Dibentuknya Kementerian Pembangunan Masyarakat, dipimpin Soegondo, 1950,

merupakan pendekatan sosial yang dipilih, menyertai upaya teknis. Pelembagaan

pembangunan masyarakat desa mewarnai pula tata-lembaga seluruh konfigurasi politik

nasional (Haryati, 2003). Yang menarik adalah temuan Haryati bahwa semua itu gagal

membangun kemandirian dan ketahanan rakyat. Kalau pada masa awal usia bangsa,

kegagalan itu karena persoalan politik sebagai negara baru, pada masa terakhir justru

karena pembangunan menempatkan rakyat sebagai instrumen, alat pembenar dan

legitimasi belaka. Menempatkan mereka sebagai obyekpun Negara, tepatnya

Pemerintah, telah gagal, apalagi sebagai subyek pembangunan (Maksum 2005).

Instrumentalisasi rakyat mengingkari dua asas dari Panca Program UUPA

(Harsono, 1968) yaitu penghentian penghisapan feodal terhadap rakyat dan perencanaan

tata-agraria. Dua asas yang belakangan disebut access reform adalah pasangan land

reform dalam UUPA, dan berkenaan dengan reforma akses yang memungkinkan rakyat

memanfaatkan lahan lebih baik sebagai alat ekonomi, termasuk akses partisipasi, modal,

teknologi, pasar, informasi, dsb. (Winoto, 2007). Ironisnya, akses yang seharusnya

dibuka luas bagi pedesaan, pertanian dan agro-industri Negara agraris ini justru dibuntu

dalam gegap-gempita industrialisasi.

Pedesaan dan pertanian, kendati sangat berbeda, memiliki kepaduan sektoral yang

nyaris tak terpisahkan. Kembali ke Desa (KkD) dan pengawinan kata pedesaan dan

pertanian dalam pidato ini dimaknai sebagai ’pertanian pedesaan’, pertaniannya rakyat

tani sebagai jutaan investor gurem dan subyek dengan segala kedaulatannya.

Segmentasi ini dibuat karena instrumentalisasi telah memupuk subur ketergantungan

dan ketidakberdayaan petani, pembahasaan lain ungkapan Haryati (2003): kegagalan

pengembangan kemandirian dan ketahanan rakyat pedesaan, sebagai beban historis

monumental pembangunan pertanian.

Beban Historis

Dalam prosesi kepemimpinan nasional, pemerintahan masa reformasi tidak

terlepas dari persoalan pembangunan rejim sebelumnya yang mengikat sebagai kendala.

Sedikitnya ada tiga kendala ekonomi-politis merupakan beban sejarah struktural yang

membatasi kinerja dan akselerasi pembangunan pertanian sebagai salah satu pilar

perekonomian bangsa (Maksum, 2004a).

Pertama, kegagalan adopsi model pembangunan dalam pengembangan pedesaan

dan pengentasan kemiskinan. Tanpa menafikan capaian positif yang ada,

pengembangan pedesaan dalam semua konfigurasi politik menanamkan ketergantungan

dan ketidakberdayaan publik sebagaimana disebutkan. Kegagalan adopsi nilai asasi

participation-creativity-stimulation dalam pemberdayaan, adalah pelajaran mendasar

yang seharusnya telah dibenahi lebih awal dalam masa pemerintahan pasca Orde Baru.

Berpuluh tahun, pembangunan dilakukan sentralistik dan otoriter dengan Negara

sebagai pusat kekuatan ekonomi (Mas’oed et.al., 2000; Jung, et.al., 2003). Reformasi

menuju desentralisasi dan otonomi daerah ditandai oleh maraknya gagap kolektif pada

semua level dan diwarnai euphoria politik, politik lokal dan politik aliran, serta

partisipasi publik plintiran. Ini semua adalah beban historis kedua anak bangsa yang

hampir sepuluh tahun reformasi tetapi tanpa realisasi, karena tidak pernah bertemunya

gerakan politik dan pembangunan perekonomian (Joesoef, 2007), serta makin

gentayangan-nya hantu-hantu demokrasi (Piliang, 2007).

Beban ketiga adalah krisis ekonomi yang terjadi akibat kebablasen mengimani the

Asian Development Model dengan Negara sebagai kekuatan sentral industrialisasi dan

menempatkan pertanian termarjinalisasi. Agro-industri yang sebetulnya mudah

berkembang keunggulan kempetitifnya karena telah dimilikinya keunggulan komparatif

dan seharusnya dipilih dalam industrialisasi, justru tidak dikembangkan dan malah

dikorbankan untuk industri non-pertanian. Rehabilitasi sektor pertanian tentu bukan

tugas yang mudah, setelah beberapa dekade dikorbankan kecuali untuk beras, dan

setelah NKRI terjun bebas, masuk kelompok negara melarat kurang pangan, the Low

Income Food Deficit Countries (LIFDCs) menurut FAO (Ismoyowati and Maksum,

2002; Jung, et.al., 2003).

Industrialisasi yang menganaktirkan agro-industri ini telah gagal total dan menjadi

biang terjerumusnya Bangsa ini dalam krisis sepuluh tahun lalu (Jung et. al., 2003).

Sementara itu, progres pertanian hanyalah produksi beras, yang menebar banyak

patologi pedesaan, a.l.: (i) orientasi produksinya memiskinkan petani; (ii) tiadanya

insentif pengembangan komoditas non-beras; (iii) ketergantungan lahan terhadap bahan

kimiawi; (iv) menyalah-artikan ketahanan pangan; (v) stagnasi diversifikasi usahatani;

dan (vi) ketahanan pangan makin tergantung beras, menafikan keragaman lokal

(Kuswanto and Maksum. 1999).

Bukanlah apologi kalau beban historis ini diulas sehingga rakyat terpaksa harus

memaklumi kegagalan, sementara Pemerintah boleh berlamban diri. Bukan pula untuk

menafikan masalah lain, di luar tiga kendala dimaksud. Hal ini semata diulas guna

memperkaya obyektifitas dalam memahami dan mengkritisi kinerja sektoral pedesaanpertanian

pasca Orba, dan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pada khususnya, sekaligus

untuk membangun landasan kebijakan pertanian pedesaan dan perekonomian bangsa ke

depan menghadapi tantangan global.

Hadirin yang saya muliakan,

Tantangan Global Climate change yang ramai dirembug dalam Konferensi Para Pihak ke-13 (COP-13) di Bali dan dihadiri ribuan peserta berikut sejumlah kesepakatan yang dihasilkan,

memiliki banyak makna bagi sistem pangan global, pertanian dan lingkungan.

Pergeseran dan ketidakpastian musim berakibat menguatnya tekanan pasar pangan,

ditengarai naiknya harga pangan dunia. Inilah tekanan global pertama, yang jauh

sebelum Konferensi, telah diperingatkan oleh banyak pihak bahwa pertanian akan

menjadi sektor yang paling terpukul (Harijono dan Isworo. 2007).

Kedua, pergeseran manfaat komoditas pertanian menjadi sumber energi nabati,

suka atau tidak suka, akan mengakibatkan tajamnya konflik pemanfaatan lahan yang

mengancam produksi pangan bagi 230 juta jiwa lebih manusia Indonesia (Fujita, 2007).

Bagi tokoh LIFDCs seperti Indonesia, global shock ini adalah persoalan pembangunan

yang harus lebih serius dicermati. Krisis pangan negeri agraris sekarang ini adalah

lampu merah yang bisa membenamkannya lebih jauh lagi dalam LIFDCs.

Perkembangan politik pertanian global tidak kalah kuatnya sebagai tekanan ketiga

bagi Indonesia. Ketika wacana dunia yang didominasi wacana the end of ideology (Bell,

1960; Fukuyama, 1989; 1992), peringatan Blank (1998) tentang kiamatnya pertanian,

dan apatisme pertanian negara maju (Ikerd, 2001), dimentahkan habis oleh September

bombing 2001 yang meluluh-lantakkan twin towers, terbelalaklah mata dunia maju akan

kerentanan bangsanya terhadap sabotase dan teror. Kesadaran yang berubah menjadi

kewaspadaan terhadap terorisme, dan kemudian memilih proteksi pangan sebagai

urusan ketahanan nasional, cukup menggetarkan negara berkembang yang agraris.

Dicontohkan oleh Brown (2003), bahwa Amerika langsung membentuk

Department of Homeland Security (DHS), 2 Juni 2002, sebagai proteksi. Bush yakin

kalau pertanian dan pangan amat rentan bio-terrorism dan percaya bahwa homeland

security dipengaruhi pertanian yang punya relasi kuat dengan kesehatan ekonomi dan

national security (Dreyfuss, 2004). Kalau Soekarno (1952) menyebut pertanian soal

hidup atau mati, Bush melihat agricultural and food security sebagai pilar national

security. Puncaknya, Homeland Security Presidential Directive HSPD-9, yang

perihalnya adalah Defense of United States Food Purpose, diundangkan oleh the White

House (2004), 30 Januari 2004.

Pola nalar Blank (1998) telah lebih lama menjangkiti teknokrat kita yang disetir

para ekonomis dalam perencanaan Negara. Mereka berpikir amat korporatis dan

liberalistis. Fenomena ini menyesatkan kiblat Bangsa, karena pertanian dilihat hanya

sebagai fenomena ekonomis semata dan urusan pilihan, bukan urusan wajib. Yang

sebenarnya terjadi adalah mereka telah gagal telah memahami what is in a grain of rice,

meminjam judul buku 80an. Tentu, kata rice dipakai untuk menyebut pertanian dalam

pengertian luas dan multidimensional.

Menguatnya proteksi negara maju membuat makin tidak adilnya perdagangan

dunia. Ketidakadilan liberalisasi yang belum selesai, masih tetap merupakan ancaman

global yang dihadapi negara berkembang. Kegagalan beberapa putaran persidangan

WTO menunjukkan bagaimana negara berkembang anggota lembaga ini tidak bisa

menerima proteksi negara maju yang makin berlebihan terhadap sektor pertaniannya.

Keengganan negara maju untuk menurunkan proteksi ini adalah jalan buntu.

Empat persoalan tersebut adalah tekanan global dan eksternal terhadap pertanian

Indonesia, terutama ketika berada dalam ketergantungan import yang tinggi. Tetapi sulit

dipahami kalau para petinggi justru pesimis, menderita gagap kolektif, dan cenderung

meden-medeni. Tidak jelas, itu pesimisme atau rekayasa mereka yang terlanjur cinta

impor pangan dengan janji upeti, meski kedaulatan pangan tergadaikan (Maksum,

2007a). Pesimisme itu ketemu sikap petinggi yang tawadlu’, sami’na wa atho’na,

mengimani firman World Bank (WB) yang memang telah lama dipertuhankan, meski

romantisme pangan murah menuntut konsekuensi dlalimisasi rakyat tani.

Hadirin dan hadirat, rohima kumullah

Tekanan global yang bermuara pada empat hal tersebut memang merupakan

ancaman ketika tidak disadari bahwa negara ini sebetulnya sudah lama ’bunuh diri’

dengan memupuk import dependency, sehingga setiap gangguan impor adalah ancaman.

Berbeda kalau pola pikir dirubah dari raja impor ke pola pikir agraris. Dalam posisi

agraris NKRI akan memandang tekanan dunia bukan lagi ancaman, tetapi tantangan,

optimisme baru dan peluang (Maksum, 2007c), seperti optimisme swasembada dan anti

import Presiden yang dilontarkan di Bandar Lampung dalam Peringatan Hari Pangan

se-Dunia, 5 Desember 2007.

Importasi dan eksportasi memang hal wajar dan saling menguntungkan dalam

perdagangan internasional. Begitulah dogma konvensionalnya. Akan tetapi, dalam

dunia yang sarat politisasi, global trading tidak bisa dibatasi sekedar sebagai urusan

finansial. Tidak cukup pula dibatasi nalar ekonomis. Tetapi harus lebih luas dan

meliputi urusan ekonomi politik, political ecology, welfare economics dan justice issues

(Robbins, 2004; Maksum, 2007c).

Komplikasi importasi ini ditunjukkan dengan jelas oleh gonjang-ganjing tahutempe

awal 2008 akibat syahwat pejabat memupuk import dependency kedele, terlebih

setelah Indonesia diamputasi IMF, 1998, serta terbius harga dunia yang murah dan

kredit import dengan bunga nol persen, berikut segala rentenya, 1999-2002. Potensi

produksi nasional yang 15 tahun lalu swasembada dengan produksi 1,8 juta ton tertutup

birahi jangka pendek. Akibatnya, produktifitas nasional merosot tajam menjadi 620.000

ton pada tahun 2007 (Deptan, 2007), setelah sebelumnya 748.000 dan 808.000 ton pada

tahun 2006 dan 2005. Betul sekali bahwa panasnya tahu-tempe ini adalah gejala global.

Namun demikian, tergantungnya kinerja sistem ketahanan pangan telah mengakibatkan

gejala global tersebut terasa berlipat ganda. Konsistensi kebijakan sungguh amat

dibutuhkan, bukannya ketidakpastian, dan keasyikan dendang ria: esuk tempe sore dele.

Gambaran importasi yang sering terbius oleh legitimasi ilusi finansial publik dan

dibangun dengan membesar-besarkan isu price discrepancy antar negara seperti

dicontohkan dalam krisis tahu-tempe, sering pula memperoleh pembenaran akademisi

tukang, walau berimplikasi marjinalisasi sektoral fatal. Apa yang terjadi dalam industri

pangan, khususnya perberasan nasional, memberikan ilustrasi lebih lengkap bagaimana

ilusi dibangun guna menghasilkan keputusan yang dikotomis, merugikan rakyat tani,

dan keberlanjutan sistem ketahanan pangan domestik.

Dikotomi Ekonomis Inflasi 8,7% untuk Oktober 2005, menyusul kenaikan harga BBM, sangat

mengejutkan para petinggi yang takut inflasi tahunan dua digit. Dalam gagap kolektif,

pengendalian kuat harga beras dan gula dinyanyikan sebagai solusi. Dalihnya, daya beli

publik terbatas. Importasi beras semakin bertubi-tubi meski selalu dalam kontroversi.

Amanat pengendalian inflasi Presiden waktu melantik reshuffle kabinet, Desember

2005, dianggap restu terhadap modus operandi yang telah diputuskan para menteri.

Naasnya rakyat tani dalam inflasi, harga beras tidak boleh naik meski dia hanyalah

komponen dan transmitter, bukan penyebab inflasi, yang memang dipicu BBM. Pada

saat yang sama, petani juga pelengkap penderita dalam pengurangan subsidi BBM yang

didukung LPEM-UI dan 26 tokoh nasional. Dukungan berbasis ramalan akan turunnya

angka kemiskinan menjadi 13,87% karena kompensasi BBM ini sangat disesalkan

Mubyarto (2005) dalam tulisan terakhirnya. Ternyata, kemiskinan menjadi 17,75%

setahun kemudian, Februari 2006 (Anonim, 2007a), menjelang khaul pertama

Almarhum Pak Muby. Penghujung 2006 kembali diwarnai firman WB akan perlu dimurahkannya beras. Menurut lembaga pelepas uang ini, kenaikan harga beras telah menyebabkan tambahan tiga juta lebih orang miskin dan naiknya angka kemiskinan dari 15,97%, Maret 2005,menjadi 17,75%, Februari 2006. Amanat akhirus sanah itupun ditunjang dramatisasi WB tentang angka kemiskinan 49% kalau dipakai garis kemiskinan US$ 2,-, dan masih dibumbui firman akademik WB awal 2007 bahwa HET beras sebesar Rp 4.000,-per

kilogram, dengan HPP, Harga Pembelian Pemerintah, yang tak perlu dirubah, sesuai

Inpres 13/2005 (Anonim, 2007a).

Sekilas, fakta di atas telah menggambarkan siapa penentu kebijakan pangan

nasional sekaligus ashbaabul mushibah, biang kemandegan sektor pangan karena

ilustrasi itu menunjukkan adanya dua beban sektor pertanian: sebagai produsen pangan

murah dan pengendali inflasi, meskipun hakekatnya persoalan harga dan inflationarynya

perekonomian dipicu oleh kenaikan harga BBM. Sementara itu, pada sisi

permintaan, rendahnya daya beli sebagai kambing hitam, sebenarnya terjadi akibat

gagalnya membuka lapangan kerja sehingga pertanian menjadi bemper tenaga kerja.

Bemper ketenagakerjaan ini adalah beban ketiga.

Sofistikasi romantisme beras murah berdalih bahwa rakyat tani adalah net

consumers (Anonim, 2007a). Dalih yang selama ini dibesar-besarkan WB ternyata

dibantah Arifin (2007). Inpres 3/2007 yang harapannya memperbaiki nasib rakyat tani

juga tidak jelas karena ’amanat’ bahwa beras harus lebih murah dari gabah, satu kondisi

yang tidak pernah terjadi sejak Mahapatih Gadjah Mada masih sugeng. Melengkapi

romantisme, kembalinya paket monopoli impor beras September 2007 (Maksum,

2007c), plus kado tahun baru penurunan tarif impor beras 18,2% menurut PMK:

180/PMK.0111/2007 (Kompas 2007c), telah menambah deretan kepiluan struktural

rakyat tani produsen beras.

Akibat romantisme, petani yang sudah miskin harus ikhlas untuk lebih miskin

lagi, menerima harga murah supaya tetangga yang daya belinya terbatas bisa makan

(termasuk dosen, guru besar, tentara, dll.?). Padahal, menurut pemetaan KIKIS (2000)

di tujuh vocal points, termasuk vocal point petani sawah oleh PSPK-UGM dan PERCIK

(Maksum and Arif, 2001; 2002; Maksum, 2004b), lemahnya daya beli ini bersifat

struktural. Adalah tanda tanya besar, mengapa lemahnya daya beli karena kemiskinan

struktural tidak diatasi dengan pragmatisme fiskal dan special policy, tetapi melalui

common policy dengan memurahkan beras yang accessible bagi siapa saja. Bahaya

sekali dogma WB yang tidak berbasis perbaikan daya beli dalam mengatasi kemiskinan,

tetapi dengan memurah-murahkan pangan dan melanggar prinsip indivisibility of human

right-nya UNDP (2005).

Pembenaran lain importasi adalah rendahnya produktifitas, dan efisiensi domestik,

serta murahnya impor. Semua ini tentu harus komprehensif komparasinya karena terkait

beragam hal, mulai tingkat mikro, sampai supra makro: capital cost, export subsidy,

trade policy, monetary dan fiscal policies, internal dan eksternal (Maksum, 2007c).

Andai saja rupiah tidak diproteksi dengan Rp 18 Triliun, 2005 dan Rp 20 Triliunan,

2006 (Kompas, 2006), yang tiga kali dana Deptan, rupiah akan membalik kita jadi

eksportir. Kajian komprehensif, internal dan external antar-negara belum pernah

dilakukan kecuali komparasi sulapan.

Hadirin yang saya muliakan

Itulah yang terjadi pada sub sektor pangan. Melalui tinjauan empiris yang

dilakukan Maksum (2006) disimpulkan bahwa semrawutnya subsektor pangan cukup

mewakili sektor pertanian secara keseluruhan, termasuk peternakan, perikanan,

kehutanan, dan keagrariaan. Dampak proteksi rupiah misalnya, berakibat semakin

mahalnya beaya produksi dan melemahnya daya saing sektor pertanian yang memang

sarat dengan domestic contents.

Penghapusan BUSEP, kewajiban pabrik menampung susu lokal, telah merugikan

peternak sapi perah (Maksum, 2004c). Impor daging sapi gendheng, telur busuk dan

paha ayam, juga membunuh peternak. Perikanan-kelautan yang telah lama dianaktirikan,

belum punya kemajuan berarti. Proteksi nelayan yang tak jelas, Over-fishing,

illegal fishing, maraknya trawlers asing, dan kedaulatan pulau kecil yang rawan okupasi

asing adalah raport perikanan. Sementara, saktinya cukong illegal logging, konservasi

yang tidak mensejahterakan petani, degradasi daerah tangkapan air, dan makin

haramnya kerajinan kayu spanyolan, adalah sebagian kecil dari prestasi kehutanan.

Sederet kepiluan itu masih ditambah agricultural injustice hasil pemetaan PSPKUGM

dalam kajian Access to Justice (A2J) dengan dominasi kasus konflik pemilikan

lahan di luar Jawa yang terjadi: (i) antar individu rakyat tani; (ii) antar komunitas petani;

(iii) antara petani dengan pemilik modal; dan (iv) antara petani, individu atau kelompok,

dengan Negara yang kinerja agrarianya masih jauh dari harapan UUPA (PSPK and

UNDP, 2006).

Hadirin yang terhormat,

Dari beberapa ilustrasi, bisa disimpulkan bahwa semua itu terjadi karena kebijakan

pembangunan teramat dikotomis, menempatkan pertanian yang potensial bagi agroindustrialisasi,

dianak-tirikan sebagai sesaji pemanjaan sektor industri non-agro, dengan

fungsionalisasi pertanian sebagai: (i) pengendali inflasi, (ii) penyedia bahan baku

murah, (iii) produsen pangan murah; (iv) tumbal ketahanan pangan; dan (v) bemper

ketenagakerjaan.

Kebijakan pembangunan yang meletakkan sektor pertanian sebagai prioritas dan

leading sector dalam dokumen legal saja, seperti Repelita, GBHN-GBHN, Propenas,

sampai RPPK, sudah barang tentu merupakan structural injustice yang tidak bisa

dipahami. Karenanya, cermat sekali bagi pimpinan nasional yang memang dimulai dari

desa dengan janji-janji kepada rakyat tani, jikalau KkD, membangun konsistensi janji

kampanye dengan realisasi. Itu kalau tidak ingin terjadi pengorbanan rakyat dan

pencemaran kepemimpinan nasional oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab sehingga

memenuhi sindiran Suswono (2007) bahwa revitalisasi tidak pernah maksimal dan

sekedar retorika. Ma’asyiral hadlirin wal hadliraat, rahima kumullah,

Kembali ke Desa

Dikorbankannya sektor pertanian-pedesaan-tradisional vis-a-vis sektor industriperkotaan-

moderen akhirnya menempatkan industri non-pertanian paling diuntungkan

karena pangan dan tenaga kerja murah. Akibatnya, profitabilitas artifisial bisa dibangun

semena-mena (Maksum, 2007c) dengan rakyat tani sebagai the most disadvantaged

people (PSPK and UNDP, 2006). Masih memadai kalau protected business ini berubah

dari infant industry jadi dewasa dan berdaya-saing ketika disapih. Nyatanya tidak.

Setelah proteksi, kedirgantaraan malah mundur banyak langkah, telekomunikasi dijarah

Temasek dan Indonesia menjadi users only, pertambangan dan energi makin asyik lego

konsesi, dan industri elektronika, menurut Masykur Wiratmo (2003), didominasi

kemajuan teknologi adopsi, rakitan dan bajakan.

Melihat kegagalan industri pada satu sisi, dan potensi pertanian pada sisi lain,

maka industrialisasi sudah seharusnya menuju agro-industri. Potensi ini tumbuh hebat:

1,3% dari 6,5% pertumbuhan kwartal ketiga (Kompas, 2007b), sumbangan tertinggi

sepanjang sejarah meski dihempas eskalasi BBM dan terkekang beragam kendala

struktural. Hal ini mestinya membuat para pemimpin tersadar untuk melakukan

taubatan nashuha setelah menganak-tirikan pertanian, dan kemudian menebus dengan

membangun kesepakatan baru untuk KkD, pro-pertanian dan rakyat tani, meyakini

kodrat agraris sebagai berkah Ilahiyah.

Pertanian telah menyelamatkan bangsa dengan mendukung pertumbuhan 2007

yang diperkirakan 6,3%, dan ditopang oleh kemantapan produksi pangan domestik.

Tercapainya produksi padi 2007 sebesar 57 juta ton gabah kering giling dengan

pertumbuhan 4,76% (Deptan, 2007) adalah indikasi bahwa swasembada dan anti

importasi yang dicanangkan Presiden awal Desember, bukanlah mimpi siang bolong,

walaupun menuntut konsekuensi: pupusnya rente importasi bagi oknum petinggi.

Hadirin yang dirahmati Allah

Subhaanallah. Dalam Climate change ternyata masih ada berkah Ilahi

peningkatan produksi, meski pusat pertumbuhan tidak lagi di kawasan langganan di

Jawa yang hanya tumbuh 2,24%, dan diwarnai aneka kepalsuan, benih bajakan, pupuk

subsidi yang menghilang, serta segala kelambatan. Pertumbuhan terjadi di luar Jawa

dengan laju 7,8% (Deptan, 2007). Data ini memancing dugaan bahwa kreatifitas lokal

memanfaatkan musim kemarau yang basah adalah penyelamat sistem pangan nasional

kali ini.

Gairah pertanian juga muncul karena dukungannya terhadap industri pengolahan

yang ekspornya bernilai US$ 4.4 Milyar, 2005 dan US$ 5.4 Milyar, 2006 (Idris, 2007).

Kontribusi industri pengolahan non-migas sebesar 27,6% terhadap PDB-2006, 7,16%

milik industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau. Kontribusi paling

signifikan PDB-2006 dari sektor pengolahan non migas didominasi cabang industri

makanan, minuman dan tembakau (27,9%), barang kayu dan hasil hutan lain (5,8%),

dan kertas dan barang cetakan (5,2%). Pertumbuhan subsektor inipun naik tajam dari

2,75% tahun 2005 menjadi 7,22%, tahun 2006.

Optimisme pangan, kontribusi PDB pertanian dan naiknya eksportasi justru hebat

dalam kondisi iklim tidak ramah dan eskalasi harga BBM. Berdasarkan fakta ini

pesimisme para introverts dalam melihat tekanan global, yang melenceng dari tekad

Presiden, mustinya dipermak. Terlebih, mengingat selama ini agroindustri tidak

mendapat dukungan struktural (Prabowo dan Hamzirwan, 2007). Structural adjustment

(Maksum, 2007b) karenanya, memperoleh legitimasi untuk dibangun dan membalik

kiblat pembangunan yang anti-petani menjadi KkD, pro-petani, mendasari optimisme

menatap tekanan sebagai tantangan. Kompetisi global tentu menuntut pendekatan

industrial dalam memuluskan jalan KkD.

Industri Pertanian sebagai Landasan

Ketika kata industri terdengar, asosiasi publik tertuju pada pengolahan bahan baku

menjadi bahan jadi dan setengah jadi, serta terkait dengan sofistikasi rekayasa dan

teknologi seperti pabrik pesawat terbang, TIK, dsb., yang disebut salah kaprah sebagai

industri. Akibatnya, industrialisasi dan industrial society menjadi terkait dengan pabrik,

seutas dasi, teknisi dan para kuli.

Kedirgantaraan pernah menjadi prioritas, disertai proteksi pol-polan industri

otomotif dan elektronika. Semua berbasis import, padat modal dan teknologi.

Konsekuensinya, industri pertanian nasional yang potensial (Idris, 2007), diposisikan

sebagai pelayan. Industrialisasi pertanian tidak pernah dilakukan serius kecuali makin

tak punya masa depan, terutama bagi anak muda dan direspon industri pendidikan yang

ditandai oleh kian jijiknya ABG terhadap ilmu pertanian, pangan, dan pedesaan.

Kata industri dalam dua paragrap terakhir memiliki jarak makna amat lebar. Pada

paragrap terdahulu, dipahami salah kaprah, berasosiasi fabrikasi dan pengolahan bahan.

Sementara, paragrap yang kemudian, tidak harus mensiratkan aktifitas pabrik. Industri

dalam hal ini meliputi pengertian serba cakup seluruh aktifitas sistem industri, yang

memiliki karakter sosio-kultural sesuai dengan word history-nya (Anonim, 2007b) sbb.:

coming from the Latin word industria meaning “diligent activity directed to some purpose,” and its descendant, Old French Industrie, with the senses “activity,” “ability,” and “a trade or

occupation,” our word (first recorded in 1475) originally meant “skill,” “a device,” and “diligence”

as well as “a trade.” Over the course of industrial revolution, as more and more human effort

became involved in producing good and services for sale, the last sense industry and the slightly

newer sense “systematic work or habitual employment” grew in importance, to a large extent

taking over the word.

Mengingat watak sosio-kultural tersebut, maka pengertian industrial society tidak

harus disunat menjadi sekedar pekerja pabrik, permesinan dan berdasi. Dia bisa terkait

dengan urusan sektoral yang sangat primer sekalipun, seperti konservasi dan pertanianpedesaan, selama berorientasi systematic work to some purposes. Sayangnya, kata ini

terkontaminasi kata informatika dan sebagainya, sehingga melupakan pertanianpedesaan,

kearifan dan sain rakyat tani. Adalah dosa besar dogma absolut ekonomi

pembangunan yang melihat pertanian indikasi kemunduran Negara. Dalam kaitan

sosiologis, Gumilar (Kompas, 2007b) mengingatkan bahwa masyarakat industri ditandai

oleh suburnya komunitas dengan sensibilitas, nilai, semangat, dan etos kewirausahaan

sehingga adaptif dan kreatif merespon dinamika dan logika ekonomi pasar.

Mencermati nalar Gumilar, mestinya nasionalisme kita terusik melihat eksportasi

yang didominasi glondhongan kayu, peresan sawit, klathak kakao, tuna segar, getah

karet, biji kopi, mentahan mete, bijih perak, dan segala mentahan. Sementara, importasi

diwarnai bau sengak starbuck, von houten, bridgestones, dan krisis bahan baku Kota

Gede yang membunuh pengrajin dan ribuan buruh. Krisis industrial sungguh sedang

terjadi, bukan karena faktor teknologis, tetapi karena pola pikir dan kebijakan Negara

yang tidak industrial sehingga melepas larinya peluang nilai tambah dan maslahah lebih

luas yang harusnya bisa dikais melalui industrialisasi pedesaan sampai global tradingnya.

Industrialisasi Pedesaan Sebagai Strategi

KkD dan industrialisasi pedesaan dengan demikian memang persoalan

transformasi sosio-kultural (Maksum et.al., 1999). Oleh karenanya, perjalanan KkD

memerlukan preconditioning berupa segala stimulasi, reformasi insentif dan kebijakan

untuk tidak lagi menganaktirikan pertanian-pedesaan, mulai yang paling mikro melalui

access reform secara konsisten, sampai kebijakan fiskal dan moneter yang berkeadilan

bagi keseluruhan sektor ekonomi.

Sebagai contoh, proteksi rupiah berlebihan yang selama ini dilakukan demi

kelayakan import-based industry, sudah waktunya dihentikan karena menyebar

kesengsaraan melalui pemahalan biaya faktor produksi domestik dan penyebab

disebutnya pertanian tidak efisien, sehingga solusinya adalah importasi dengan segala

implikasi. Banyak lagi kebijakan harus ditinjau ulang karena telah mencederai sektor

pertanian yang sebetulnya hanya menuntut fair play dan dipasangkan sejajar dengan

industri lain, tidak justru semakin dikorbankan dalam dikotomi ekonomis.

Global shock yang dihadapi oleh Bangsa dengan beragam beban historis tentu

memerlukan antisipasi cermat sebuah good governance yang tidak hanya transparan,

akuntable, partisipatif, dsb., tetapi juga harus adil, terutama bagi sang papa, the most

disadvantaged people (Sen, 2003; UNDP, 2005). Sectoral injustice sudah waktunya

diparkir karena sudah tidak njamani dan lebih banyak menyebarkan madlarat daripada

kemaslahatan umat.

Sebagai persoalan sosiokultural, perjalanan KkD senantiasa berbasis

kesetimbangan sistem sosiokultural lokal yang dibatasi kinerja subsistem pendukungnya

(Koentjaraningrat, 2000) yaitu, subsistem tata-nilai, sosial-ekonomi, artifact dan

subsistem bukan manusia, dalam rekonstruksi nilai-nilai sosial industrial. Menurut

pemahaman ini, sofistikasi rekayasa dan teknologi merupakan unsur amat penting,

sebagai indikasi internal sistem sosiokultural maupun stimulan industrialisasi. Akan

tetapi, sofistikasi adalah tool perubahan dan bukan yang terpenting seperti

disalahpahami selama ini sebagai penentu dan indikasi tunggal, bahkan sampai

penyetaraan bahwa industrialisasi adalah TIK dan kedirgantaraan.

Keterpaduan terapi ekonomi politik dan politik ekologi dalam pengembangan

industri bisa cermat dibangun untuk KkD melalui super-imposing beragam kaidah dalam

pengembangan kawasan (Maksum, 2007b). Pada tingkat pertama, keterpaduan bisa

dibangun dalam triangulasi sinergi antara: (i) pilihan intervensi strategis, politisekonomis-

sosial-teknologis-ekologis; (ii) keseimbangan sistem sosio-kultural yang

meliputi subsistem: tatanilai-sosial-artifact-nonhuman; dan (iii) tujuan pembangunan

kawasan pedesaan: growth-equity-sustainability (Maksum, 1997).

Pilihan strategis untuk KkD dengan demikian akan memiliki kesesuaian lokal dan

tidak menimbulkan lompatan budaya (cultural jumps), sekaligus bisa

mempersembahkan ketercapaian tujuan pembangunan: pertumbuhan, keadilan, dan

keberlanjutan. Dalam konteks inilah telaah partisipatif seksama untuk bisa memetakan

watak sistem sosiokultural yang sangat lokalistis dengan kepakaran dan kearifannya

semakin memiliki relevansi.

Pada tingkat kedua, berbasis pada keterbukaan jalan KkD, dalam pengertian

komunitas, sektoral maupun teknologis, maka KkD sangatlah terbuka bagi investasi

eksternal yang meliputi upaya on-farm, off-farm dan non-farm, sepanjang

endogenisasinya memenuhi triangulasi kedua, yaitu sinergi antara: (i) triangulasi

pertama: intervensi strategis, sistem sosio-kultural, dan tujuan pembangunan; (ii)

jaminan business security triangle, berintikan: sustainable profit, social progress dan

environmental protection; dan (iii) harmoni relasi natural: profit-people-planet. Dua hal

terakhir, diadopsi dari Parker (2001), merupakan kisi-kisi business ethics berkenaan

dengan investasi di pedesaan yang justiciable.

Peringatan metodologis ini perlu dilontarkan karena perjalanan bangsa sudah kian

parsial dan makin menjauhi kiblat, melupakan aspek sosiokultural dan mutu lingkungan.

Dalam Structural adjustment, access reform dan penghapusan dikotomi ekonomis

adalah prasyarat utama bagi industrialisasi pedesaan, baik internal memenuhi triangulasi

pertama maupun investasi eksternal menurut triangulasi kedua. Melalui pendekatan

tersebut, nilai tambah, daya beli publik, kinerja penanggulangan kemiskinan,

keberlanjutan pembangunan pertanian dan bangsa bisa ditingkatkan lebih memadai.

Pada gilirannya, kesenjangan desa-kota, antar-kelas, antar-sektor, dan antar-daerah bisa

ditekan, tidak justru membiarkan pedesaan dan daerah-daerah yang sudah tertinggal,

makin tertinggal dan ditinggalkan oleh pembangunan.

Kisi-kisi dua triangulasi besar industrialisasi pedesaan itu mengamanatkan kaidah

mutakhir pengembangan kawasan yang semakin multidimensi sebagai realitas tantangan

bersama yang dihadapi oleh Jurusan Teknologi Industri Pertanian (JTIP-FTP), Pusat

Studi Pedesaan dan Kawasan, dan Fakultas Teknologi Pertanian pada khususnya, serta

seluruh kekuatan akademik UGM pada umumnya, ketika masih meyakini dirinya

sebagai universitas ndesa dan motor penggerak pembangunan pedesaan.

Akhirnya, mari buka mata, betapa pas-pasan daya tawar politis sektor pertanian

sehingga segalanya ditentukan pihak lain, yang belum pernah melihat pohon nasi dan

pohon tempe, yang bisanya hanya menempatkan pertanian sebagai pelayan dan

kewenangan pilihan. Sudah waktunya aktifis pertanian tampil ke tengah, berdendang

tembang nelangsaning kawula alit, sebagai penentu keputusan dan arah perekonomian

yang agro-industrial, sekaligus melandasi rekonstruksi perekonomian nasional. Sekali

lagi, sudah bukan waktunya menghibur rakyat dengan pemanjaan legal belaka seperti

GBHN, Repelita, Propenas dan Propeda, yang tanpa gigi dan realisasi, termasuk pula

janji RPPK, jikalau revitalisasi pertanian tidak segera terealisasi..... na’udzubillah

Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar

Universitas Gadjah Mada

pada tanggal 30 Januari 2008

Di Yogyakarta

Oleh:

Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum Machfoedz, MSc

Selasa, 21 Oktober 2008

Menggunakan Softwere Easy Sample untuk mendapatkan ukuran sampel

Hasil penelitian dan analisis kita terhadap 50 petani sampel tadi, bukan untuk menggambarkan keadaan sosial-ekonomi mereka saja, tetapi adalah untuk menggambarkan keadaan sosial-ekonomi dari 300 petani (populasi). Lalu, bagaimana kita yakin bahwa gambaran dari 50 petani bisa mewakili keadaan 300 petani ? Jawabnya adalah: perlu teknik yang tepat dalam pengambilan sampel, dalam mengambil data dari sampel, dalam menentukan banyaknya (ukuran) sampel dan dalam analisis serta penaksiran data.

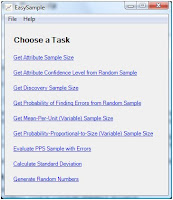

Dalam konteks menentukan berapa banyak sampel yang harus diambil, ada software yang cukup sederhana dan praktis dalam perhitungannya, yaitu Program EasySample. Selain bisa menentukan ukuran sampel, program ini juga bisa menghitung confidence level (tingkat kepercayaan) dari sampel acak kita dan menghitung probabilitas, menemukan error dari sampel. Ada juga fasilitas statistik sederhana seperti menghitung jumlah,rata-rata, standar deviasi, dan fasilitas untuk mendapatkan angka random yang berguna untuk memilih sampel.

Di bawah ini saya contohkan cara kerjanya.

Tampilan awal program EasySample adalah seperti berikut:

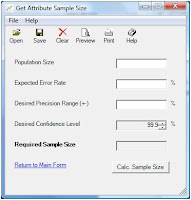

Ada 9 pilihan yang bisa diambil. Untuk menentukan ukuran sampel maka kita ambil pilihan pertama. Ketika pilihan pertama diklik, akan muncul tampilan berikut:

Pada pilihan ini kita diminta untuk memasukkan data mengenai jumlah populasi, tingkat kesalahan yang diharapkan, range dari tingkat ketelitian/ketepatan serta tingkat kepercayaan yang diinginkan. Katakanlah populasi kita 300 orang, tingkat kesalahan yang diharapkan 5 %, range tingkat ketelitian 10% dan tingkat kepercayaan 99,9 persen. Setelah memasukkan angka-angka tersebut klik Calc.Sample Size, maka akan didapatkan jumlah sampel yang dibutuhkan sebanyak 44 orang (43,904) seperti tampilan berikut:

Dengan menggunakan program ini kita dapat lebih akurat dan memiliki latar belakang metoda pengambilan sampel yang dapat di benarkan secara statistik

Anda tertarik dengan program ini ? Silakan download disini.

Disadur dari Blog Junaidi FE-UNJA